DIYなら置きたいスペースにシンデレラフィット

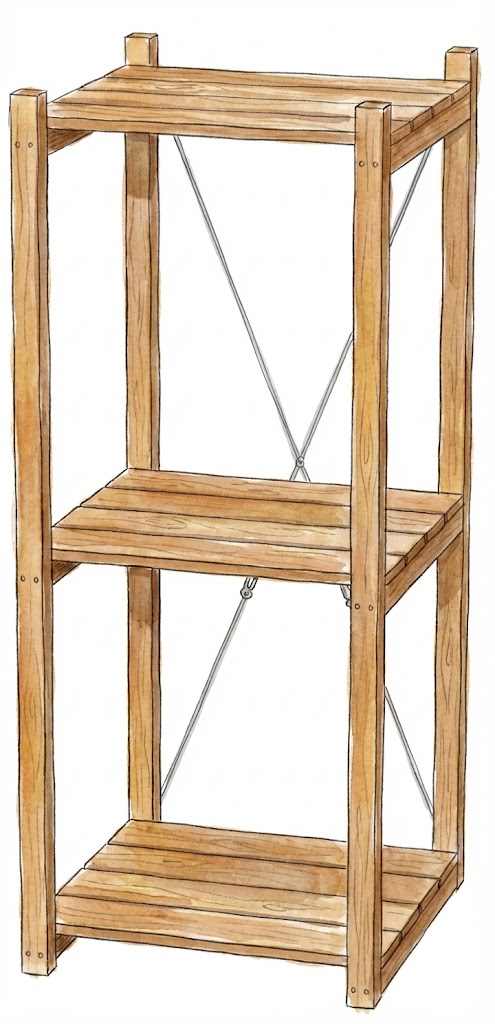

今回は初心者でも簡単にDIYで作ることのできる収納棚を紹介します。

小学生になる双子の娘達に、ランドセルや体操服などを収納するための棚を作りました。

毎日使うものを出したり直したりするので、収納がしやすいよう扉などは取り付けず簡単な作りです。

DIYで棚を作る一番大きなメリットは、部屋のスペースにちょうどフィットしたサイズで作れるということです。

部屋のスペースにぴったりサイズで、さらに用途や好みが希望通りの奇跡の棚を

市販品で見つけるのは非常に大変です。

その点、DIYなら使用目的に合わせて自分で棚の数やサイズを決めることができるので、出来上がった棚を設置した時の満足度が違います。

今回は小さなサイズでの説明ですが、大きなサイズで作ることも可能です。

基本となる作り方を覚えて、自分に必要な収納棚を作りましょう。

シンプルな構造で作りやすい

製作時間は人によってさまざまですが、5~10時間くらいが完成までの大ざっぱな目安になるでしょうか。

(細部にこだわったり、ゆっくり楽しんで作る場合は何日もかかります)

今回の棚は頻繁に出し入れがあったり、収納しているものがすぐに分かるようにしたい場合に向いています。

全面を板で覆うような棚では無いので、食器のようなホコリから守りたい場合や中の物が見えないようにしたい場合には不向きです。

構造は角材で組んだ両側の棚枠に棚板を固定するというシンプルな設計。

棚を強くするため針金の筋交いを設置

補強のための筋交いを、背面に針金で作っています。

筋交いを付けることで棚のぐらつきを抑えて、シャンとした文字通り筋の通った棚になります。

針金の締め込みにターンバックルという金具を使っているのですが、これが棚の雰囲気にいい味を出していて個人的に気に入っています。

引出しを付けたい場合の簡単な提案

それと娘の強い要望で、小物が収納できるような簡単な引出しも設置しました。

実は引き出しというのは、「箱部分」と「出し入れをするためのスライド部分」を作るのが結構大変です。

出来ればイチから作るのは避けたいというのが本音であります。

そこで今回は、ホームセンターのレール形状のガイドに100円ショップのトレイを入れるだけという作り手にやさしい設計。(断じて手抜きではない)

娘達自身にトレイのカラーを選んでもらうことによって、少々漂うチープさを指摘されなくするというテクニックもあり、本人たちは気に入っているようです。

ブリキやステンレス製の、デザイン性の良いトレイがあれば雰囲気がもっと良くなると思います。

まぁデザイン的にこれはこれでありかな、と思います。

部屋に馴染むデザイン

デザインとしては非常にすっきりとした形状ですが、木質の中にクロスした金具がアクセントとして入っているのがポイントです。

製作工程はいたって単純ですが、なんかちょっとこだわったかのような気分にさせてくれる棚です。

実際に和室でも洋室でも違和感なく置けるかと思います。

それでは作っていきましょう。

製作の流れを確認できる動画はこちら

↓↓↓

図面はこちらから無料で購入ダウンロードできます

↓↓↓

【角材で作る棚】STORES

道具・材料

- 電動ドライバー(ドリルビット、下穴用ドリルビット)

- ノコギリ

- 直角定規

- Fクランプ

- ラジオペンチ(針金を曲げる時に使う)

- サンドペーパー(240番程度)

- 30㎜×30㎜の角材 (手に入れやすい太さの角材を使ってももちろんOK)

- 板材(今回は厚み12㎜の野地板を使用)

- ビス(長さ 角材同士の固定 60㎜、板材の固定30㎜、針金取付部分15㎜)

- ターンバックル

- 針金 (太さ1㎜ やわらかいものでOK)

- 塗装オイル

1 部材を必要な寸法にカット

棚の枠は30㎜×30㎜の角材を必要な長さにカットして使用します。

必要な長さに墨線を引いてそれに沿って切っていきましょう。

木材カットの説明はこちらの記事で紹介しています

↓↓↓

フリーハンドで木材を切る方法。3タイプの切り方を知っておくと便利

フリーハンドで切るのはなかなか難しいので、直角に切る治具を作るのもおすすめです。

治具の作り方はこちらの動画で紹介しています

↓↓↓

のこぎりで直角に切る治具を自作しよう。木工DIYにあれば超便利です

カットが苦手で・・という場合はホームセンターのカットサービスを使うのもいいと思います。

費用は少し必要になりますが、正確に早く加工できるのですごく便利です。

棚板の幅カットについて

棚板の幅調整は板を縦方向に切るので距離が長く大変です。

幅カットを最小限にするためには、例えば4枚の棚板を並べて隙間なく棚を作る場合、4枚目の部材のみ幅カットして調整します。

もしくは隣同士の棚板に隙間を取って調整することで、幅のカットをしないように設計するのも方法の一つです。

板材の元々の幅にもよりますが、下の画像のように隙間の大きさを調整することで板のカットを避けることもできます。

2 接合場所とビス位置に墨線を引く→ビスの下穴開け

墨付け

木材を必要な長さにカットできたら、枠部材に墨線をひきます。

この墨線は角材の接合部分とビス位置が分かるようにするためです。

(ビス位置の墨線は接合部分の裏側の、接合部材の中心になるように引きます)

墨線を引くには図面を確認しながらどこに接合部分が来るのかを考えます。

この時、図面に自分が分かりやすいよう寸法や注意点など書き込むのもおすすめです。

図面から接合部分を読み取るのには慣れるまでは少し苦労するかもしれませんが、間違いがないか確認しながら墨線を引いていきます。

墨線が引けたらそれぞれの部材を並べてみて、問題なく組めるかを確認しておきましょう。

ビスの下穴開け

角材の接合にはビスを使いますが、木材にそのままビスを打つと割れたりビスが途中で入らなくなってしまうことがあります。その為下穴は必ず必要になります。

下穴は大きく傾いてしまうとビスが斜めに入ってしまいます。

穴開けは下穴ビットが斜めになっていないか、正面と横方向から確認しながら開けましょう。

それでも多少は斜めに開いてしまうと思いますが、大きく傾いていなければOKです。

今回はビスの頭を木栓で隠すので、8mmのドリルで深さ5mm程度の穴も開けておきます。

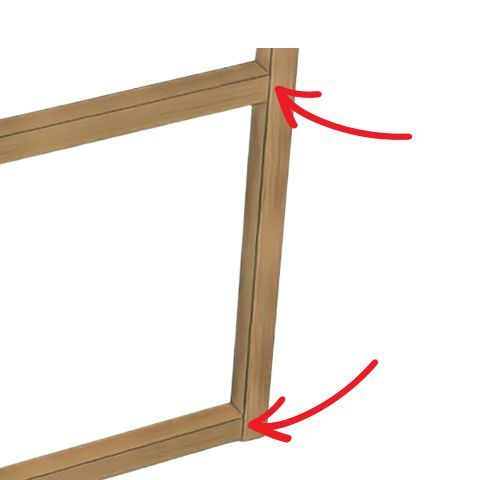

3 面取り

部材のそれぞれの角はそのままにしておくと手で触れた時に肌当たりがよくありません。

そのためカンナやペーパーで角を滑らかにしておきます。

同時に面取りができる場所は並べて効率よく加工します。

長手方向も面取りしておきましょう。

このとき注意してほしいのは、部材を接合するところまで面取りしてしまうと組立てたときに隙間ができてしまうことです。

画像のような矢印の場所は面取りしないようにしましょう。

4 組立て

棚枠の組立て

部材に接着剤を付け、墨線に合わせて部材をクランプで固定します。

直角に付いているかを定規で確認し、空いている下穴をガイドにして棚受け部材の方にも下穴を開けておきます。

下穴が開いたらビスで固定していきましょう。

まずは片側の3カ所に棚受けとなる部材を取り付けていく。

反対側も同じようにビスで固定。

棚受けが組めたら角と角の対角線の長さをそれぞれ測ってみます。

どちらも同じ長さになってたら直角が取れてることになるのですが大抵は違ってるかと思います。

この場合は長い方の角同士を挟むように押して対角線の長さが同じになるように調整します。

固い場合は地面に角を立てて上から押さえてやると力が入って修正しやすいです。

接着剤が固まる前ならこの方法で調整できます。

同じようにもう一組の棚板も作ります。

ビス穴の穴埋め

枠が出来たら丸棒を使ってビス頭を隠していきます。

ホームセンターの丸棒を使ってもいいですし、短い木ダボを使っても大丈夫です。

木ダボは最近は100円ショップでも売っているので、そちらの木ダボでも問題ありません。

この時のコツなんですが、底まで打ち込まずに少し隙間を残すようにしておきます。

その状態でカットして表面に出た部分を後に叩いて段差をなくしてやると、後で削る必要がなくなるのでおすすめです。

この時のノコギリは「アサリなし」というノコギリを使ってください。普通の切りを使ってしまうと表面に傷ができてしまうので、必ずアサリなしを使いましょう。

丸棒をカットした後は角が立って穴に入りにくくなるので、サンドペーパーやヤスリなどで角を丸くしておくと入りやすくなります。

ここでのちょっとしたポイントは、棚枠の木目に合わせて丸棒の木目を合わせて打ち込むと自然な仕上がりになります。

棚板の取付

ここでも手の当たるような場所は面取りしておきます。

合わせて表面がザラザラしている場合はペーパーがけをしておきます。

ペーパー掛けはもちろん手でかけてもいいのですが、めちゃくちゃ疲れます。

そこで私はいつもオービタルサンダーという電動工具を使います。

木工の電動工具は結構危険なものが多いのですが、オービタルサンダーは安全に使えて非常に便利です。

棚板を取り付けやすいように、クランプで仮止めします。

数枚を仮止めすると自立するので、この状態で順番に棚板を固定していきます。

今回私は釘を使って止めていったんですけどもこれはちょっと失敗でした。

釘を打つ時に振動でクランプがどんどん外れてすごく大変でした。

そんな失敗も踏まえて、固定はビスのほうがいいかと思います。

棚板を隙間なくはめ込んでいく場合は、最後の1枚の幅を必要な幅に切って調節しましょう。

棚板も下穴を開けてから接着剤を付けてビスで止めます。

棚板の取り付けが終わった状態。

棚の形はほぼ仕上がりました。

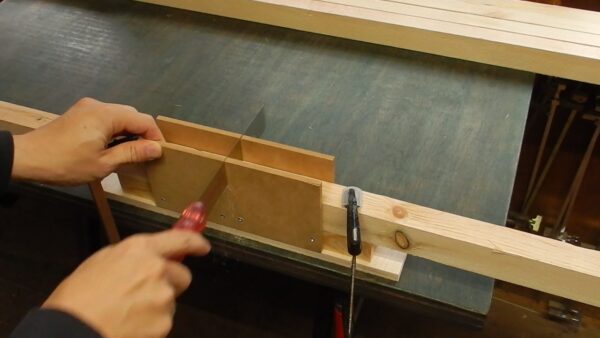

5 レールで引き出しを設置する

引出しはレールを棚板の下に取り付けて、そこでスライドできるようにした簡単な構造です。

レールに使ったのはホームセンターにあったコの字型のジョイナーという品名の製品です。

1mほどの長さから必要な寸法に切って使います。

おそらくパネルの淵に取り付けて化粧するための部材ではないかと思います。

レールに使えるものであれば、どのようなものでもいいと思います。

レールに両面テープを貼り付けて、トレイが中央になるように仮止めしてからビスで固定します。

使用するトレイはレールに通すことができるような淵があるものを選びましょう。

使用するビス頭はなるべく薄いものを選びましょう。

大きいとスライドする時に引っ掛かりやすくなってしまいます。

6 針金で筋交いを作る

棚枠に棚板を取り付けただけの状態では、横方向に力がかかるとぐらぐらと揺れが出てしまいます。

補強の方法は色々とありますが、今回は針金で筋交いを設置します。

筋交いが入ることで棚がシャキッと頑丈になります。

針金は加工のしやすい柔らかい1mmの太さを使用しました。

針金はピンと張ってやらないと筋交いとしての効果が出ませんので、間にターンバックルという金具を挟んでしっかりと締め付けます。

ターンバックルはネジ部分を回すことでホームセンターに売られています。

まずは端に丸い輪っかを作ります。

余分な先をニッパーで切っておきます。

棚の裏側の対角のそれぞれにビスで針金を取り付けます。

針金の長さはターンバックルを一番広げた状態で届く程度の長さで作っておきます。

ターンバックルの位置は、中央の棚の後ろに設置すると回しにくいので避けましょう。

それ以外の場所であれば自由に決めて問題ありません。

今回は中央の棚の少し下にしました。

ターンバックルを締める時は針金にたるみがないようにぴんと張ります。

この時にそれぞれの対角の寸法が同じになるように調整します。

長さが変わっていると棚が傾いた状態になってしまうので、しっかり確認しておきます。

それと針金の交差部分ですが振動によって針金同士が当たってびりびりと音が鳴ってしまいます。

対策として交差部分を針金で2周ほど巻いてやることで振動しなくなりました。

音が気になる場合は試してみてください。

5 オイル塗装

最後に植物油を使って塗装します。

オイル塗装は表面の汚れからの保護だけでなく木の質感を良くし、木目を際立たせてくれる効果もあります。

数日乾燥させれば完成です!

まとめ・製作のポイント

今回は角材で作る棚をご紹介しました。

木材の太さの決まりはありませんので、近隣のホームセンターに置いている太さの木材を使って自由に作ってもみてください。

作る時のポイント

・棚枠を組立てる時は対角線の寸法が同じになるように調整することで、直角が確保できる。

・棚板を取り付ける際、棚板を何枚かクランプで仮止めし自立させることで作業がやりやすくなる。

・引き出しに使うトレイは、レールに通しやすい形状の淵があるものを選びましょう。

・ターンバックルで針金を引っ張る時はしっかりと張りながら対角の長さが同じになるように調整する。

組み合わせやサイズを自由に決めよう

今回私は2つの棚を作って並べて使用しました。

小型の棚であれば並べ方のレイアウトを変えたり、後々はそれぞれを別々の場所で使う事もできます。

サイズの変更や棚の数を変えるのも簡単ですので、環境に合ったオリジナルの棚を作ってみましょう。

ここに棚があったらな~、と思ったら是非チャレンジしてみてくださいね。